肺癌腔内照射

腔内照射と言えば、前立腺癌への小線源療法を思い浮かべる方が多いかもしれません。肺癌でも実は腔内照射は行われてはいます。

1922年に最初の肺癌への腔内照射の報告があります。現在はイリジウムが主流ですが、その当時はラドンを用いて硬性気管支鏡で行われていたみたいです。

Yankauer S. Two cases of lung tumour treated

bronchoscopically. N Y Med J 1992 ; 21 : 741-2.

腔内照射の手順をお示しします、下記図も参照ください。

① 経鼻的に気管支鏡を病変部まで挿入する。

② ガイドワイヤー(6fr 150mm)を鉗子口から挿入して、透視で腫瘍遠位部まで誘導出来ている事を確認する。

③ ガイドワイヤーが腫瘍遠位部にある事を透視で確認しながら、気管支鏡を抜去していく。(ガイドワイヤーは留置した状態)

④ 気管支鏡を抜去

⑤ ガイドワイヤーを通して専用のアプリケーターを挿入していく。

⑥ アプリケーターは近位部と遠位部にウイングがあり、腫瘍をウイングで挟む様に留置する。

⑦ マウスピースから経口的に気管支鏡を挿入して、腫瘍とアプリケーターの位置を確認する。腫瘍がアプリケーターに接して、ウイング内に挟まれている事を確認し、ウイングを広げて固定する。アプリケーターに引っかからない様に気管支鏡を抜去する。

⑧ 線源移送用チューブをアプリケーター内に挿入する。

⑨ 線量分布を計画し照射する。

日本胸部臨床71巻4号2012年4月p323-331.

マンパワーも準備も必要であり、どこの施設でも出来る手技ではないです。

欧米では、気管内狭窄などで姑息的に照射する事が一般的ですが、日本から早期の気管内腫瘍に対して根治的に照射した報告が散見されます。

・高齢

・重複癌

・肺癌術後

・低肺機能

などの事情で手術不能の早期肺癌に対して行われる事が多く、通常は体外照射と腔内照射を併用して治療される事が多いみたいです。

日本からの報告で40Gy/20frの体外照射に加えて、25Gy/5frの腔内照射で気管原発の早期肺癌を治療した39例の報告があり、観察期間中央値24.5ヶ月で2例のみ再発があり、放射線肺炎は2例のみで重篤な有害事象もなかったとの事です。

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1996 Mar 15;34(5):1029-35.

同じく日本からの報告で64例の腔内照射を施行した肺癌患者の長期フォローアップデータが出されています。(Jpn J Clin Oncol 2008;38(9)581– 588)

1987年から2003年までに南東北陽子センターで腔内照射された64人の患者が対象です。患者背景は以下の通りです。

特徴としては、ほぼ男性の患者で、組織型はすべて扁平上皮癌との事です。

病変の場所は主気管支、葉気管支、区域枝が多く、比較的太い気管に発生した早期の肺扁平上皮癌が対象となる事が多い様です。

腔内照射を選択した理由として、低肺機能もしくは低心機能や多重癌、高齢、手術拒否がありました。

体外照射0~70Gy(中央値:46Gy)+腔内照射10~60Gy(中央値29.3Gy)を併用。

腔内照射終了後1ヶ月で効果判定して、腫瘍が消失+細胞診陰性の場合をCR、腫瘍が縮小しているが、細胞診陽性の場合をPRとしたとの事です。

患者は3ヶ月毎に気管支鏡を行い、6ヶ月毎に胸部レントゲン、CTや肝エコー、骨シンチを毎年行い経過観察したとの事です。

結果:治療効果は63例でCR、1例でPR。CRを示した63例中7例で局所再発を認めたとの事です。また、5年全生存率は56%(95%CI、43-69%)、無再発生存率は55%(95%CI、43-68%)でした。

治療関連死は3名あり(4.7%)、2人は肺臓炎、1人は肺出血が原因との事でした。

耐術能が無く、気管~区域枝までの比較的中枢の気道に生じた肺癌(特に扁平上皮癌)であれば、腔内照射は考慮しても良い治療選択肢ですが、どこでも出来る治療ではないので、実際に行えるかどうかは難しいですね。

腔内照射の場合体外照射と併用している事が多く、間質性肺炎などで体外照射が禁忌の症例で腔内照射のみを行った報告は少なく、腔内照射のみの効果は不明である事も注意が必要と思われます。

がん関連高カルシウム血症

肺癌診療でもしばしば、がん関連の高Ca血症は経験します。

最近NEJMに総説(N Engl J Med 2022;386:1443-51.)が出たので、要点を抜粋します。

key points

- 様々ながんの経過で、がんの因子が正常なカルシウム及び骨代謝を圧倒することで高Ca血症を合併する。

- がん関連の高Ca血症が固形癌進行の後期にしばしば生じて、予後不良を示唆する。

- がん関連高カルシウム血症は、原発性副甲状腺機能亢進症などの非悪性腫瘍を原因とすることがあり、これらは適切な臨床評価と血液検査で除外されるべきである。

- がん関連高カルシウム血症の患者は一般的に、重度の脱水を呈するため、初期治療には点滴加療をすべきである。

- 破骨細胞性骨吸収の亢進は、腫瘍型またはメディエーターに関係なく、ほぼ常に高カルシウム血症の原因である。

- 適切な点滴加療後に骨吸収阻害剤(最も一般的にはビスフォスフォネートの静脈内投与)を使用してカルシウム値を低下させることが、治療の中心である。

- がん関連の高Ca血症の治療の成否は、結局基礎にあるがん治療に関わる。

・がん患者の経過の中で30%程度で生じる。

・非小細胞肺癌、乳がん、多発性骨髄腫、頭頸部の扁平上皮癌、泌尿器癌、卵巣癌で生じる事が多い。

・骨転移で予防的にビスホスホネートもしくはデノスマブを使用している患者では、がん関連の高Ca血症の発生頻度は減る。

・がん関連の高Ca血症は予後不良因子で、発生してからの予後の中央値は25~52日という報告がある。

・高Ca血症患者のケースシリーズでは、他の腫瘍型よりも血液がんや乳癌の患者の方が生存率が向上する可能性が高かった。また治療を受けてカルシウムが正常値に戻り化学療法をうけた患者も生存期間が長かった。

・がん関連の高Ca血症は4つに分類される。

体液性、局所的な骨破壊、1 25-(oh)2ビタミンd、異所性

・体液性高Ca血症は、通常、腫瘍からのPTHrPの分泌によって引き起こされる。

・通常、PTHrPは局所的に産生される成長因子であるが、腫瘍による制御不能な全身性分泌は破骨細胞の骨吸収を増加させ、尿細管でのカルシウムの再吸収を促進させる。

・PTHrPは肺もしくは、頭頸部、乳腺、泌尿器系の扁平上皮癌と関係する事が多い。

・体液性のがん関連高Ca血症患者では典型的には、骨転移は少数か無い事が多い。

・局所の骨破壊による高Ca血症は多発骨転移があり、乳がん・多発性骨髄腫で生じる事が多い。

・腫瘍関連のサイトカインが破骨細胞による骨吸収を促進し、骨芽細胞による骨吸収を抑制する。

・過剰な1,25-(OH)2ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収と骨吸収を促進し、高カルシウム血症を引き起こす。

・異所性PTH産生は、副甲状腺腫瘍など希な頻度で生じる腫瘍が原因となる。

治療 まとめ

・点滴 生理食塩水 1~2Lをボーラス投与。その後200~500ml/hrで投与。

Caが1~1.5mg/dl程度最初の24時間で低下する事を期待する。

100~150ml/hrの尿量を得られる様に調整して、輸液過剰に注意する。

・ゾレドロン酸 破骨細胞の活動抑制。

4mgを生食100ml or 5%TZ100mlに溶解して15分で投与(日本ではパック製剤)

効果:80~90%の患者で48~72時間以内にCaが正常化する。効果は30~40日継続する。(通常は4週毎に投与する) 効果は急性期からあり、低Ca血症になる事もある。特にビタミンDの低下がある時には生じやすい。GFR<60ml/minで用量調整必要。

・デノスマブ 破骨細胞の形成、分化、活性化の抑制。

120mgを皮下注射する。

効果:少なくとも70%の患者でCaが正常化して、中央値で104日間効果が持続する。

急性期からの効果はビスホスホネートよりは少ない事が多い。顎骨壊死や非特異的な骨折は少ない。他の治療をせず、デノスマブを中止した時にはリバウンドで破骨作用が起こる事もある。

・フロセミド ナトリウム利尿を介するカルシウムの尿中排泄。20~40mgをiv投与。

0.5~1mg/dl程度の低下を見込む。補液で十分に循環血漿量が保たれてから投与する。

・グルココルチコイド 活性化ビタミンDの濃度を低下させる。60mg/dayを10日間投与する。通常はリンパ腫の患者で使われる。原疾患への治療が開始されない限り効果は一時的になりえる。

Angiosarcoma 血管肉腫と肺転移

Angiosarcoma 血管肉腫は希な疾患ながら、悪性度の高い疾患として知られています。

2004 年までの解析で軟部肉腫の罹患率は 10 万人に 3.1 人で、軟部肉腫の4.1%を angiosarcoma が占め、50%が頭頸部に発症するとの事です。

頭部顔面発症例は予後不良で、以下の特徴があるそうです。

① 高齢者の頭皮に好発

② 局所多発性

③ 進展が早い

④ 再発しやすい

⑤ 遠隔転移とくに肺転移をおこしやすい

⑥ 予後は極めて悪い

日皮会誌:125(10),1871-1888,2015

5年生存率は概ね30~40%で、全生存期間の中央値は6~16ヶ月との事です。

転移しやすい臓器としては、肺や脳で胸膜転移や気胸の合併も多い事が知られています。

1978年から2014年にPubmedで掲載されていた、angiosarcomaに気胸を合併した症例が、21症例あり、16例が男性、5例が女性で男性に多く、angiosarcoma自体は様々な年齢で生じるものの、気胸合併例では高齢者が多かったとの事です。

CTでは嚢胞性病変を有する事が多い。(91%)

The Open Respiratory Medicine Journal, 2014, Volume 8 49

Ⅳ期で肺転移のある症例の治療方針は以下の通りです。(頭部血管肉腫診療ガイドラインより)

気胸を起こすという事は胸膜病変があり、ドレーン挿入しても自然治癒が期待出来ないという事だと思います。

エアリークが遷延する症例においても、予後不良である事から外科的手術適応になれず、胸膜癒着を余儀なくされる事が多いのかと思われます。

上記ガイドラインでも早期に胸膜癒着術が勧められていて、血胸の原因となる胸膜近傍の腫瘍を抑制する目的でIL-2 ないし IL-2 誘導増殖腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の胸腔内投与による胸腔内免疫療法が実施されているとの事です。

化学療法としては、ドセタキセルやパクリタキセルなどのタキサン系の全身化学療法が行われる事が多く、放射線治療と組み合わせて3 年生存率は 42%であったと報告もあります。Skin Cancer, 24:377―384, 2009.

pazopanib はというVEGFR 経路、PDGFR 経路、およびc-kit リン酸化を阻害するマルチキナーゼ阻害薬も有効性が期待されています。J Clin Oncol 27:

3126―3132, 2009. 二次治療以降で保険適応で使用可能との事です。

肺癌とmultimorbidity

mutimorbidityは複数の慢性疾患を有する事ですが、特定の診断基準は無く、コンセンサスの得られた定義はありません。

ただ一般的には2つ以上の慢性疾患を併存している状態を指します。フィンランド、イタリア、オランダで行われた研究で65歳以上の男性に関して25年間コホートでフォローした研究で、冠動脈性心疾患、心不全、間欠性跛行、脳血管障害、糖尿病、COPD、癌のセットで年齢、他の疾患、コホートで調整した全死亡の相対リスクは、2疾患以上の併存があるとハザード比が1.58~2.62と上昇していた。最も死亡リスクの高い併存疾患は脳血管疾患との事でした。

A. Menotti et al. / Journal of Clinical Epidemiology 54 (2001) 680–686

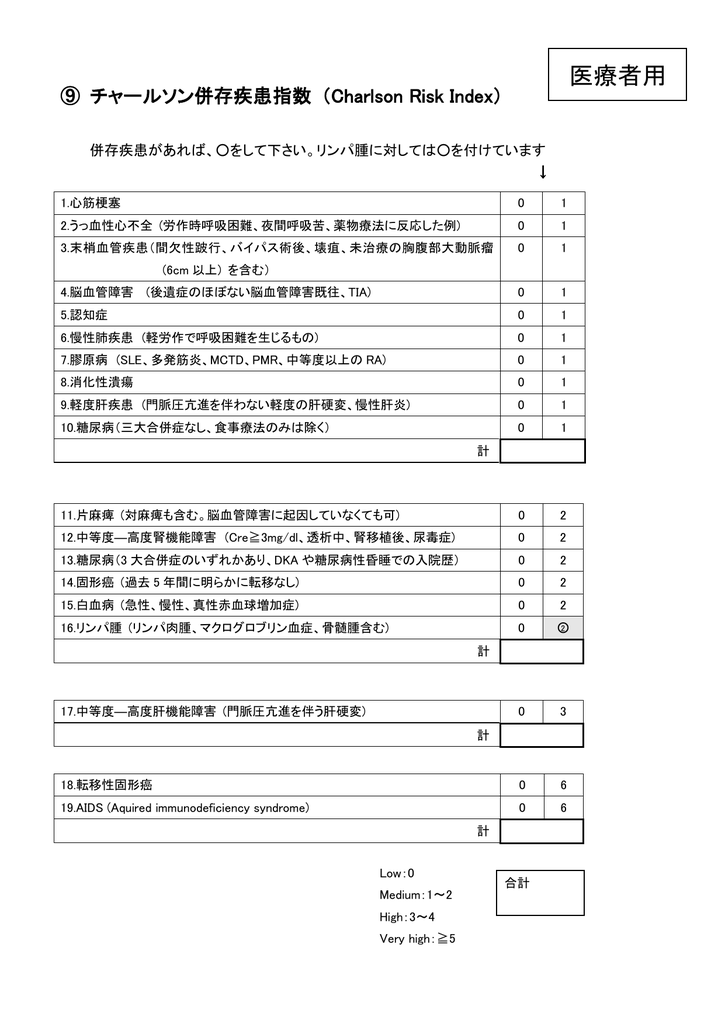

併存疾患を評価する指標として、

Charlson Comorbidity Index(チャールソン併存疾患指数)があります。

1987年に作られた指標で、各疾患に点数が付けられています。合計スコアに応じて、10年生存率や10年死亡率を予測するというものです。

685人の内科に通院する患者のコホートで10年での死亡率に関して

「0」8%、「1」25%、「2」48%、「3以上」59%で、併存疾患指数のレベルが上がるごとに、併存疾患に起因する累積死亡率が段階的に上昇したとの事でした。

J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83.

肺癌とmultimorbidityの関係を評価した研究は少ないのですが、2021年にスペインから肺癌患者における半年後の死亡率とmultimorbidityの関係を研究した報告があります。

Niksic et al. BMC Cancer (2021) 21:1048

要約

目的:慢性疾患はしばしば、同時期に生じて、有害な健康状態を引き起こす傾向がある。しかし、肺がん死亡率におけるそれらの役割を理解するための研究は限られている。そこで、本研究の目的は、スペインの肺癌患者における1つの慢性疾患(単一併存疾患)または2つ以上の慢性疾患(多疾患併存)の有病率とパターンを明らかにする事、そして単一併存疾患もしくは、他疾患併存の関係性、癌診断後6ヶ月での短期死亡率を検討する事である。

方法:この人口ベースのコホート試験では、二つのスペインの人口ベースのがん登録(ギオナ、グラナダ)と電子カルテから情報を抽出した。我々は2011年1月1日から2012年の12月31日までに診断された1259人の成人肺癌患者を特定した。個々の合併症の最も一般的なパターンを特定した。年齢、性別、喫煙の有無、居住地域、手術の有無癌の病期、組織型、BMIで調整した後、併存疾患のレベル別にがん診断後6ヶ月の短期死亡リスクを評価した。

結果 肺がん患者、特に高齢者、男性、進行がんの患者において、合併症の有病率が高いことがわかった。

特に、高齢者・男性・進行がんの患者・喫煙者・肥満の患者において死亡率が高かった。最も頻度の高い併存疾患は慢性閉塞性肺疾患(36.6%)、糖尿病(20.7%)、心不全(16.8%)であった。最も強いペアワイズ相関があったのは、

心不全と腎臓病(r = 0.20、p < 0.01)、心不全と糖尿病(r = 0.20、p < 0.01)の組み合わせであった。

結論 スペインでは、合併症の数よりも合併症の有無が、肺癌の短期死亡リスクの上昇と関連していた。

多疾患併存している事が肺癌の予後と影響があるかもしれないとの結果でしたが、最も有名な予後規定因子であるPSが調整されていないという、、、

base lineを確認すると、高齢・男性・喫煙歴・肥満があるほどmutlimorbidityの頻度が高くなり死亡率が上がるという結果でした。multimorbidityという切り口でなくとも、そういう患者層は死亡率が高くなりそうである事は予測がつく様な気もします。

ただ高齢化を迎え、2人に1人は癌に罹患する本邦で肺癌診療(おそらくすべての癌腫で)において老年医学的な側面を無視出来なくなっている事は事実だと思います。

肺癌とPolypharmacyの関係

polypharmacyは老年医学では重要な問題として位置づけられています。5種類以上の内服をポリファーマシーと定義した時に高齢者の脆弱性や認知機能低下、転倒、薬剤有害事象が増えると言われています。(Journal of Clinical Epidemiology 65 (2012) 989e995)

またポリファーマシーは併存疾患や身体的な負担をある程度反映しているはずと言われています。

肺癌の予後を予測する指標としてもっとも重要なものはPS(パフォーマンスステータス)ですが、Polyphramacyも肺癌の予後予測因子となり得るのではないかという報告が日本から出ていますので紹介します。

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (2020) 146:2659–2668

目的

ポリファーマシーは高齢者では頻度の高い問題である。しかしながら、高齢の進行癌患者におけるポリファーマシーの頻度や生存率、有害事象など抗がん剤治療の臨床経過に与える影響については、よくわかっていない。

方法

我々は2016年~2019年の間でICIの治療を受けた日本人の進行もしくは再発非小細胞肺癌患者を後方視的に検討した。

結果

157人の65歳以上の患者の中で5剤以上をポリファーマシーの定義とした時に、その頻度は59.9%(94/157)であった。高齢者への処方のスクリーニングツールであるSTOPP criteriaによると、潜在的不適切処方は38.2%(60/157)であった。PFSの中央値はポリファーマシーがある群と無い群でそれぞれ3.7カ月と5.5カ月であった。(P=0.0017)。全生存期間(OS)中央値はそれぞれ9.5カ月と28.1カ月であった(P<0.001)。多変量解析によりポリファーマシーとOSとの関連は認められたが、ポリファーマシーとPFSとの間には有意な関連は認められなかった。ポリファーマシーは、免疫関連の有害事象とは関連がなかったが、ICI治療中の予期せぬ入院の割合が高いことと関連があった。(59.6% vs. 31.7%、P<0.001)。

結論

ポリファーマシーは高齢でICI治療した進行非小細胞肺癌の独立した予後不良因子であった。またポリファーマシーは患者の併存疾患や症候の簡単な指標もしくはICI治療中の予期しない入院の簡単な指標として利用出来るかもしれない。

個人的な感想。

Polypharamacyと肺癌の関係を論じた報告は少なく意義のある研究と思われます。

今後はPolypharmacyへの介入(STOPP criteriaなど)を行う事で予後の改善が期待出来ればおもしろいかなと思ったりします。

irAE(免疫関連有害事象)とPolypharmacyは関係性が乏しかったのも面白い結果だなあと思いました。

この研究ではEGFR陽性患者も含まれていて、EGFR陽性かどうかは大きく予後の影響するので、EGFR陽性か陰性かで評価しても良いのではないかなあと思っていたら、同じ筆頭著者から、EGFR陽性肺癌患者に対してのPolypharmacyも検討されていて、Polypharmacyと肺癌への情熱を感じました。

以下EGFR陽性例の肺癌患者とPolypharmacyの論文です。

「Polypharmacy among older advanced lung cancer patients taking EGFR

tyrosine kinase inhibitors」

Journal of Geriatric Oncology 12 (2021) 64–71

EGFR陽性例でも同様にPolypharmacy群ではOSが優位に短いという結果との事でした。

大量血胸の原因は?

症例80歳代女性。以前から転倒歴があるもののADLは自立。今回は転倒後に呼吸困難が悪化して救急要請となった。

胸部CTでは右大量胸水があり、右背側では濃度上昇あり。造影ではextravasationあり。右外傷性血気胸疑いながら、肋骨は陳旧性骨折が主体で明らかな新規の骨折はないか、あっても軽微な所見であった。

大量血胸の原因は?

血胸の原因としては、特発性血気胸や肋骨骨折、肺挫傷など臓器損傷がありますが、まれながら、椎体骨折に伴う血胸もあるみたいです。

椎体骨折(チャンス骨折)を契機に生じた大量血胸の2例報告

SAGE Open Med Case Rep. 2018 Dec 20;6:2050313X18819617.

Traumatic hemothorax due to chance fracture requiring emergency surgical management: A report of two cases

症例1 81歳男性。屋根から転落して受傷した。右背側部の疼痛を訴えて救急搬送された。CTでは気胸なし、肋骨骨折はなし。ただ胸部CTで右血胸の指摘があったが、バイタルは安定していた。入院後に突然ショックバイタルになった。胸水増量していてトロッカー挿入で1330mlの血性排液あり。出血源確認と止血目的で胸部手術が行われて、Th7に横裂傷を伴う骨折あり。出血源と考えて、止血術施行されて、トロッカー挿入された。術後5日目にトロッカー抜去されて、再出血はなかった。

症例2

83歳女性。骨粗鬆症の既往あり。過去にも転倒歴あり。今回も転倒して背部を打撲した事から来院された。CTでL1圧迫骨折があり、脊椎固定術目的で入院となった。入院2日目にショックになり、画像検査で右血胸と診断された。輸血などでバイタルを安定させてた後にアンギオが施行された、右第一腰椎動脈からの出血が示されて塞栓術を施行された。

教訓

骨粗鬆症を伴う様な高齢者で、肋骨骨折を伴わない(あっても軽微)で大量血胸(特に右側)を起こす時には、椎体骨折に伴う血胸も考慮する。

慢性咳嗽の問診~検査~診断的治療

慢性咳嗽では問診が重要な事に異論は無いと思われる。

問診を行うにもある程度鑑別疾患を想定しておく必要がある。

報告によって違いはあるが、慢性咳嗽の診断において頻度の多い疾患は、

・咳喘息/気管支喘息

・アトピー咳嗽

・後鼻漏症候群

(もしくは、上気道咳症候群 UACS)

・副鼻腔気管支症候群 (SBS)

・逆流性性食道炎 (GERD)

・感冒後咳嗽

・COPD

・薬剤性 (ACE-I)

が挙げられる。

頻度の軸では無く、must rule outすべき疾患としては、

・肺癌

・肺結核

が挙げられる。

各種ガイドラインで示されているが、上記疾患のrule outのため慢性咳嗽患者には最初に胸部レントゲンでの精査が許容されている。

Eur Respir J 2020; 55: 1901136

個人的には遷延性咳嗽(3~8週の咳嗽)、慢性咳嗽(8週以上)の患者では、まずはオープンに患者の訴えを聞く様にしている。その話の中で

・アレルギー要素あり (喘息 or アトピー咳嗽/喉頭アレルギー)

・後鼻漏要素あり (副鼻腔気管支症候群、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎など)

・逆流性食道炎らしさあり

・慢性気管支炎らしさ (気管支拡張症、喫煙関連、非結核性抗酸菌症)

・心因性らしさあり

といった大まかな分類を想定して、特異的なクローズクエションに移っていく様にしている。

もちろん薬剤(ACE-I)の内服有無は必ず確認する。

・喫煙歴

・全身症状 (微熱、寝汗、体重減少)

・血痰/喀血

・安静時の呼吸困難有無

・嗄声

があるかどうかは注意して確認する。

鑑別疾患と特異的な病歴の対応を以下に示す。鑑別疾患を「大きな咳」という意味と常に薬剤は考慮しておくといった意味をこめて、GIAANT C+D という語呂合わせを作ってみた。

上記図の鑑別疾患リストでは「肺癌」、「間質性肺炎」が入っていない。なので、あくまでも胸部レントゲンで大まかな器質的疾患を除外する事が前提になっている。

問診票が慢性咳嗽の鑑別に有用かどうかを検討した報告がある。

(Allergology International. 2012;61:123-132)

喘息性要素がある慢性咳嗽の患者は非喘息患者に比べて「冷気」、「疲労/ストレス」での咳嗽誘発が多く、逆流性食道炎の患者では「香辛料」、「食事」での咳嗽誘発が多かった。

また、「花粉」、「ペットとの接触」で咳嗽が誘発される患者はatopic factor (IgE上昇、末梢血好酸球上昇)との関連があったとの事であった。

季節性の変動に関しても喘息性の咳嗽との関連があったとの事であった。

慢性咳嗽の診療アルゴリズムの例を示す。

CHEST 2018; 153(1):196-209

このアルゴリズムでもあるが、個人的にも慢性咳嗽でまず行う検査は、

・胸部レントゲン

・呼吸機能検査

・アレルギー評価(血液検査:VIEW 39-RAST、FeNOなど)

にしている。

胸部レントゲンは先述したが、呼吸機能検査も重要な項目である。

もちろん可能ならばERSのガイドラインで示されていた通りFeNOも測定すべきと思われる。

日本のガイドラインではFeNo:34ppm以上を優位としている事が多い。

呼吸機能検査では見るべき最も重要なところはFV(フローボリュームカーブ)である。

FVカーブの下降脚が下に凸の場合には、末梢気道閉塞を示唆する所見となり、喘息やCOPDを示唆する所見となる。

もちろん気管支喘息か咳喘息を鑑別するために、1秒率は有用となる。

1秒率:70%以下であれば閉塞性換気障害になり気管支喘息の可能性が高くなる。

ある程度の診断が絞れば経験的治療に移り、治療効果から診断を絞る事も重要にはなる。

例えば鑑別に苦慮する疾患として咳喘息とアトピー咳嗽がある。

同じような症状で共にアレルギー素因がある事が多いので症状がover lapする。

実際疾患概念もover lapしており欧米では両者の区別をせず非喘息性好酸球性気管支炎(non-asthmaticeosinophilicbronchitis)としてまとめてしまっている。

ただ教科書的には、

・気管支喘息 ⇒ 気管支拡張薬が有効

・アトピー咳嗽 ⇒ 気管支拡張薬が無効、抗ヒスタミン薬が有効とされている。

なので上記疾患2つを想定した時には短時間作用型β2刺激薬を処方し、咳嗽時に頓用で吸入する様に指導して効果を確認する事で両者が鑑別出来る事もある。

最初にICS/LABAを処方したり、ロイコトリエン拮抗薬に加えて抗ヒスタミン薬も処方したりすると、両者ともに有効なためにどちらの要素が強いか推定する事が困難になる事もある。

経験的治療の他の例としては、

GERD s/o ⇒ PPI処方

後鼻漏症候群 s/o ⇒ 抗ヒスタミン薬、点鼻ステロイド、少量マクロラド処方

がある。